またしても...

国民が知らぬ間に進められる移民政策の闇の部分が明るみに出た。

撤回しても終わりじゃない怖さ

JICAが推し進めようとした「アフリカ・ホームタウン」構想。木更津市とナイジェリア、長井市とタンザニア、三条市とガーナ、今治市とモザンビーク。一見すると国際交流の美名に包まれているけれど、実際はどうなのか。

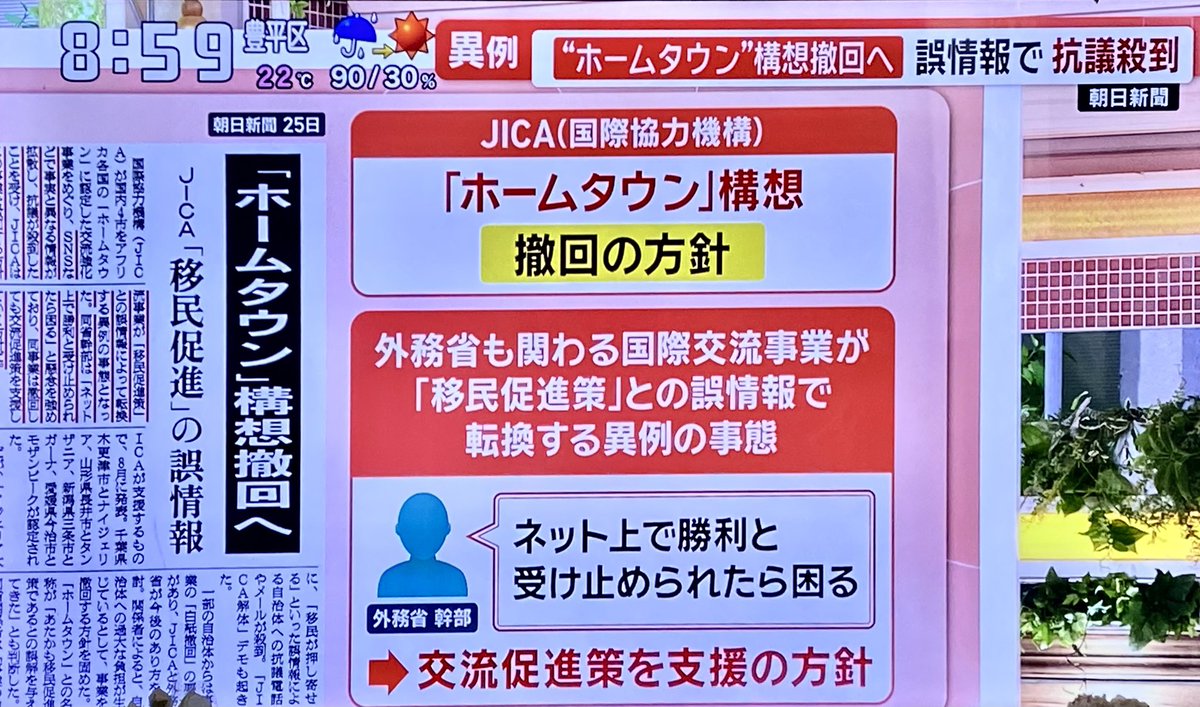

国民の抗議で撤回に追い込まれたものの、外務省幹部の「ネット上で勝利と受け止められたら困る」という発言。これこそが本音でしょう。つまり、彼らは国民世論を「困った存在」と認識している。民主主義国家で、こんな発想があり得るのか。

SNSで拡散されたのが「誤情報」だと彼らは主張するが、果たして本当にそうなのか。研修制度とホームタウン構想を組み合わせて、事実上の定住促進を狙っていたのではないか。そう疑われても仕方がない流れだった。

欧州の失敗から学ばない愚かさ

フランスの暴動、ドイツの治安悪化、イギリスのテロ事件。欧州各国が移民政策で苦しんでいる現実を、わたしたちは連日ニュースで見ている。宗教の違い、文化の違い、価値観の違い。これらが一朝一夕に解決できるものではないことは明らかだ。

それなのに、なぜ日本の官僚たちは同じ轍を踏もうとするのか。法整備も不十分、犯罪歴の確認も杜撰、受け入れ後のフォローも地域任せ。こんな状態で外国人を増やそうとする発想自体が危険すぎる。

特にアフリカからの移民となれば、宗教的背景も大きく異なる。イスラム教徒の割合も高く、日本の風土や習慣との摩擦は避けられない。欧州で起きている先鋭化したテロの現実を、彼らはどう考えているのか。見て見ぬふりをするつもりなのか。

地方自治体の財政負担も深刻な問題だ。外国人の社会保障費、教育費、通訳費用。これらは全て住民税から捻出される。地方の高齢化と人口減少で財政が厳しい中、さらなる負担を強いられる住民の気持ちを考えたことがあるのか。

わたしが特に腹立たしく思うのは、推進する側の人たちが自分の住む地域には外国人を住まわせない点だ。都心の高級住宅街に住みながら、地方に負担を押し付ける。この構図こそが問題の本質でしょう。

研修制度というなら、期間限定で技術を身につけて帰国してもらう。これが筋道というもの。「ホームタウン」などという曖昧な名称で、定住を前提とした制度設計をするから疑念を持たれる。

今回の撤回劇で浮き彫りになったのは、官僚機構の国民軽視の姿勢だ。パブリックコメントも形式的、地域住民への説明も不十分。そして批判が高まると「誤情報」だと切り捨てる。この傲慢さが、国民との溝を深めている。

しかし、油断は禁物だ。名称を変え、手法を変えて、同様の政策が再浮上する可能性は高い。JICAの存在意義を考えれば、途上国支援の名目で移民促進策を打ち出してくる可能性は十分にある。

わたしたち国民は、今こそ声を上げ続ける必要がある。オールドメディアが報道しない真実を、SNSで共有し合う。そして政治家にも働きかけていく。

移民政策は国のかたちを決める重要な問題。一部の官僚や政治家だけで決められるものではない。国民一人ひとりが当事者意識を持って、しっかりと監視していく姿勢が求められている。今回の「勝利」で満足するのではなく、これからも注意深く見守っていこう。