「支持率下げてやる」——その一言が、日本の報道機関への信頼を音を立てて崩していく。

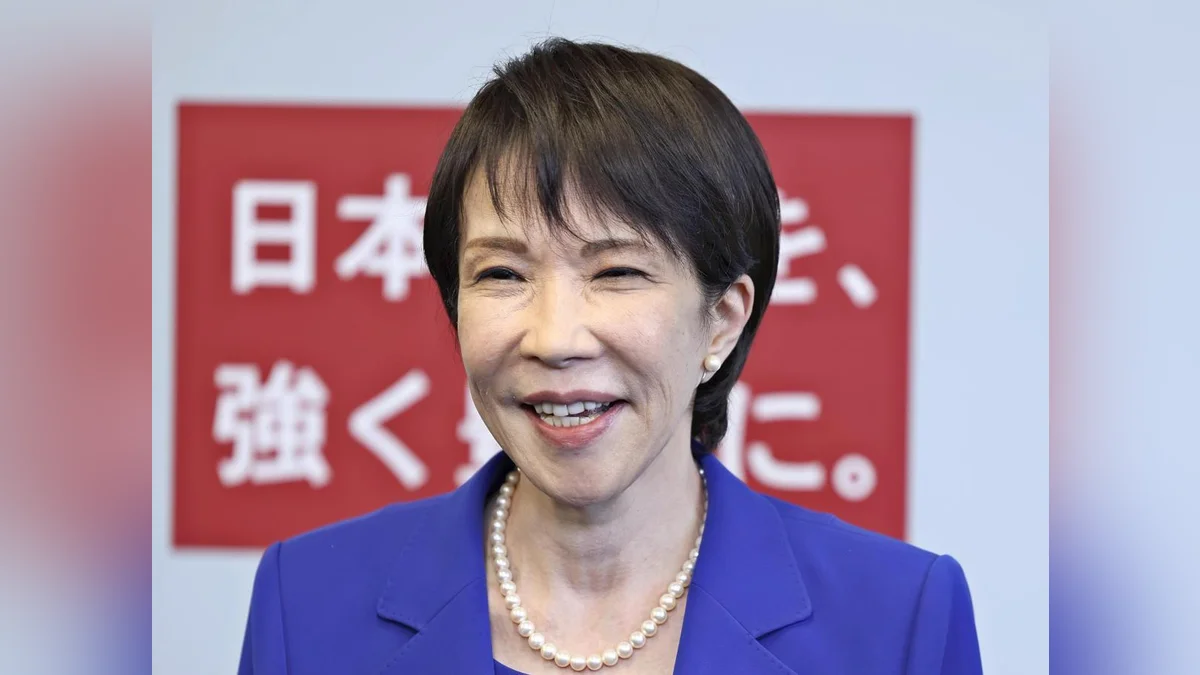

2025年10月7日、自民党本部で起きた出来事は、多くの国民が薄々感じていた「オールドメディアの傲慢さ」を、これ以上ないほど明確に証明してしまった。高市早苗新総裁の取材を待つ報道陣の会話が、日本テレビのYouTubeライブ配信で全国に流れてしまったのだ。

生配信で漏れた本音 報道機関の深刻な中立性問題

問題の音声には「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」という男性の声がはっきりと入っていた。報道を担う者が、特定の政治家に対して明確な悪意を持ち、世論を意図的に操作しようとする意思を、あからさまに口にしていたわけである。

しかも、である。これは取材対象が目の前にいる状況で、報道の現場で発せられた言葉だ。プロフェッショナルとしての矜持も、公正・中立という報道の基本理念も、そこには一切感じられない。

時事通信社は10月9日、この発言が同社の映像センター写真部所属の男性カメラマンによるものだと認め、厳重注意処分を発表した。同社の斎藤大社長室長は「報道機関としての中立性、公正性が疑われることのないよう社員の指導を徹底します」とコメントしている。

けれども、わたしたち国民が知りたいのは、この一件だけが例外だったのか、それとも氷山の一角なのかということだ。SNS上で拡散された音声を聞いた多くの人が感じたのは、これこそが報道現場の「日常」ではないかという疑念だった。

消された証拠と報道の自由

さらに問題なのは、配信元の日本テレビが当該部分をカットしてアーカイブを編集したことである。動画タイトルには「ノーカット」と記載されていたにもかかわらず、だ。

日テレ側は「通常行っている作業」と説明し、発言は「弊社の関係者ではない」と回答した。たしかに発言者は時事通信のカメラマンだったのだが、証拠となる映像を編集で消してしまう行為は、SNS上で「証拠隠滅」「都合の悪い真実を消すのか」と批判を浴びるのも当然だろう。

報道の自由は民主主義の根幹だ。しかし、その自由を盾に、都合の悪い情報を隠蔽し、世論を意図的に誘導しようとする姿勢があるとすれば、それはもはや「報道の自由」ではなく「報道の横暴」と呼ぶべきではないか。

わたしが特に気になったのは、SNS上で広がった「発言者を特定すべきだ」という声に対する反応だ。時事通信社は厳重注意という処分で済ませたが、この軽さに多くの国民が違和感を覚えている。「実質ノーダメージじゃないか」「身内には甘いんだな」という声は、的を射ている。

報道機関が「権力の監視役」を自任するのであれば、自分たちの不祥事にも同じ厳しさで向き合うべきだ。政治家の失言は連日報道し、徹底的に追及するのに、自分たちの問題は「厳重注意」で幕引き。このダブルスタンダードこそが、オールドメディアへの不信感を増幅させている。

興味深いのは、時事通信社が「SNSではこれ以外の発言もあるが、このカメラマンの発言ではない」と説明している点である。つまり、他にも問題発言があったということだ。複数の報道関係者が、取材対象に対する敵意や偏見を平然と口にする環境——それが報道の現場なのだとしたら、わたしたちが日々目にするニュースは、いったいどれほど「色」がついているのだろう。

自民党の鈴木貴子広報本部長は「仮に冗談であったとしても放送の不偏不党、政治的に公平であることを鑑みると非常に残念な発言」とXで投稿し、「#支持率上げてやる」というタグまでつけた。この対応は、皮肉を込めながらも品位を保つという、見事なものだった。

今回の一件は、SNSとネット配信という新しいメディアが、オールドメディアの「素顔」を暴いた象徴的な出来事だ。これまで密室で交わされていた会話が、技術の進歩によって国民の目にさらされるようになった。

わたしたち国民は、報道機関に完璧を求めているわけではない。人間がやることだから、失敗もあるだろう。けれども、最低限の公正性と、自らの過ちを認める誠実さは求めたい。「支持率下げてやる」という発言は、報道の使命を完全に履き違えている。

オールドメディアが本当に生き残りたいのなら、視聴率や販売部数のために世論を操作しようとする姿勢を改め、真の意味での中立性を取り戻すべきだ。そうでなければ、国民はますますネットやSNSに情報源を求め、テレビや新聞から離れていくだろう。

今回の時事通信社の対応を、業界全体がどう受け止めるか。それが、オールドメディアの未来を決める試金石になるはずである。