写真1枚が、時に千の言葉以上の力を持つ。

デジタル時代の今、私たちは日々膨大な数の報道写真に触れている。

政治家の表情、事件現場の様子、国際会議の一瞬の切り取り。

それらの写真が私たちの認識や判断に与える影響は想像以上に大きい…

報道写真の倫理と判断基準

報道機関が写真を選ぶとき、そこには必ず判断が伴う。何百枚、何千枚と撮影された写真の中から、たった1枚を選び出す作業。これは単なる技術的な選択ではなく、極めて重要な編集判断なのである。

国際的なフォトジャーナリズムの世界では、いくつかの基本原則が共有されている。真実性、公平性、文脈の尊重。写真は加工してはならず、被写体の状況を正確に伝えなければならない。しかし「どの瞬間を切り取るか」という選択そのものが、すでに一つの解釈を含んでいる点は見逃せない。

政治家を撮影する場合、笑顔の瞬間もあれば、真剣な表情の瞬間もある。疲れた様子も、活気に満ちた様子も存在する。フォトグラファーは無数の選択肢の中から1枚を選び、編集者はさらにその中から記事に使う写真を決定する。この過程で、意図的か無意識かにかかわらず、ある種の「物語」が作られていく可能性は常に存在するのだ。

写真が与える心理的影響

心理学の研究によれば、人間は文章よりも画像から強い印象を受けやすい。これを「画像優位性効果」と呼ぶ。さらに、最初に見た情報が後の判断に影響を与える「初頭効果」も重要だ。

つまり、記事を読む前に見た写真の印象が、その後の記事内容の理解にも影響してしまう。政治家が険しい表情をしている写真を見れば、その人物に対してネガティブな印象を持ちやすくなる。反対に、温かい笑顔の写真なら、好印象を持ちやすい。

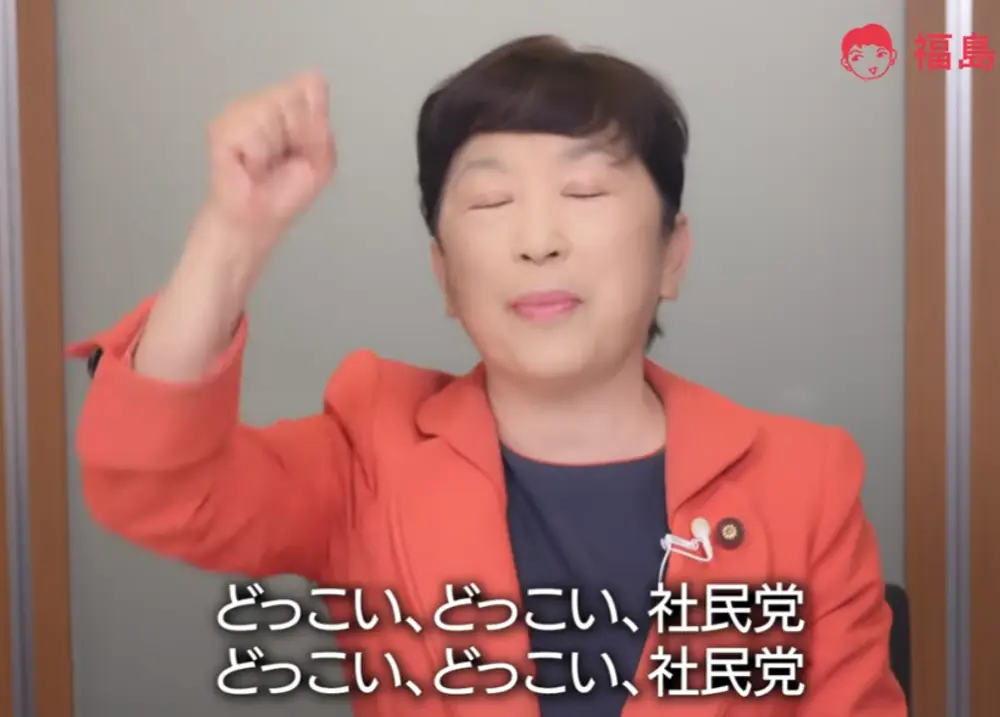

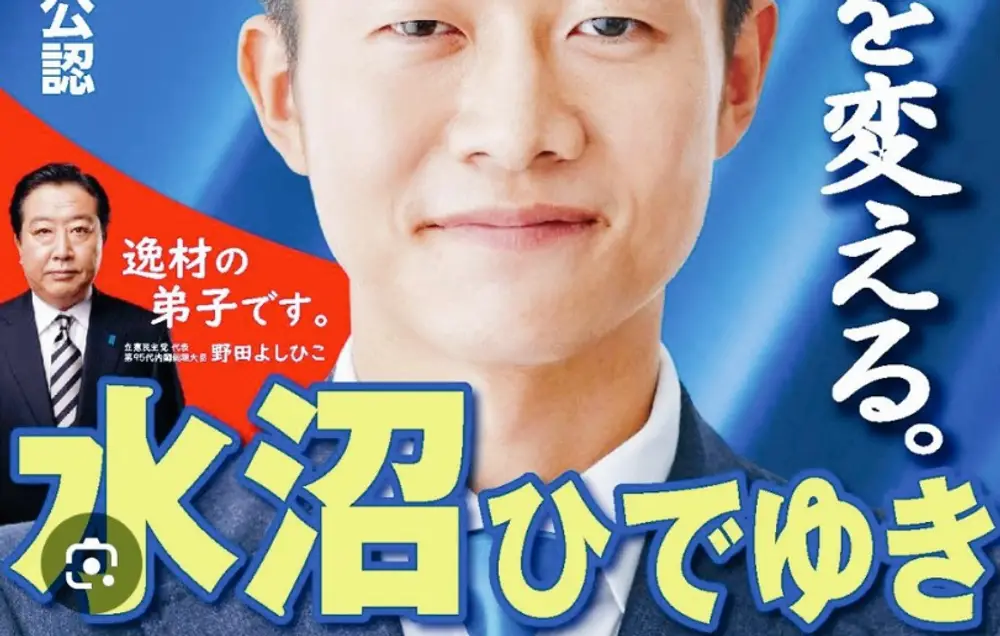

そんな「画像優位性効果」が印象操作に使えることを共同通信は自覚し、わかったうえで上記のような写真を記事のサムネイルにしている。

この心理的メカニズムを理解することは、私たち読者にとって非常に大切だ。

なぜなら、自分が無意識のうちに影響を受けている可能性を自覚できるから。

そして、オールドメディアに騙されないためにも

複数の情報源を比較する重要性

では、私たちはどうすればよいのか。答えは「複数の情報源を比較する」という基本に戻ることだ。

同じ出来事について、異なる報道機関がどのような写真を使っているか。記事の論調はどう違うのか。比較することで、より立体的な理解が可能になる。1つの報道機関だけを見ていては、その機関の視点に引きずられてしまうリスクがある。

海外では、メディアバイアスチャートといって、各報道機関の政治的立場や信頼性を視覚化したツールも普及している。完璧なツールではないが、自分が触れている情報の特性を知る手がかりにはなるだろう。

建設的な報道批評のために

報道を批判することは民主主義社会において重要な権利だ。しかし、その批判が建設的であるためには、いくつかの条件がある。

まず、具体的な事実に基づいていること。「この写真は印象操作だ」と主張するなら、なぜそう判断したのか、根拠を示す必要がある。単なる感情的な反応ではなく、論理的な分析が求められる。

次に、報道機関側の説明や反論にも耳を傾けること。一方的な決めつけではなく、対話を通じて理解を深めていく姿勢が大切だ。

そして最も重要なのは、「完璧な報道」は存在しないという現実を受け入れることかもしれない。どんな報道機関も、どんなジャーナリストも人間である以上、完全に中立で客観的であることは不可能だ。だからこそ、多様な報道機関が存在し、互いに監視し合う仕組みが必要なのだ。

私たちひとりひとりができること

最終的に、情報を受け取る側の私たちに求められるのは批判的思考力だ。critical thinkingという言葉は「批判する」という意味ではなく、「注意深く吟味する」という意味である。

写真を見たとき、「なぜこの写真が選ばれたのだろう」と考えてみる。記事を読むとき、「他の視点はないだろうか」と自問してみる。SNSで情報が拡散されているとき、「これは事実なのか、それとも誰かの解釈なのか」と立ち止まってみる。

こうした小さな習慣の積み重ねが、私たちをより賢い情報の受け手にしてくれる。そして、賢い市民が増えることこそが、報道の質を高める最大の力になるのではないだろうか。

報道写真をめぐる議論は、決して終わることのないテーマだ。技術が進化し、メディア環境が変化する中で、私たちは常に新しい課題に直面する。しかし、基本となる原則は変わらない。真実を求め、複数の視点を尊重し、建設的な対話を続けること。それが民主主義社会を支える基盤なのである。