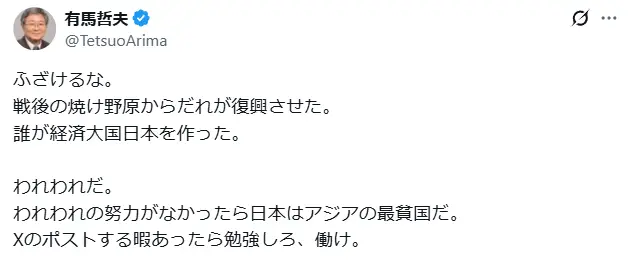

ふざけるな。

戦後の焼け野原からだれが復興させた。

誰が経済大国日本を作った。われわれだ。

われわれの努力がなかったら日本はアジアの最貧国だ。

Xのポストする暇あったら勉強しろ、働け。 https://t.co/9ug25ou1En— 有馬哲夫 (@TetsuoArima) October 27, 2025

まさかこれが大学の名誉教授の発言だとは思わなかった。Xで目にした瞬間、思わず画面を二度見してしまった。

早稲田大学の有馬哲夫名誉教授(72歳)が投稿した「ふざけるな。戦後の焼け野原からだれが復興させた。誰が経済大国日本を作った。われわれだ」というポスト。若者の意見に対する、あまりにも高圧的な説教が炎上している。

驚いたのは、わたしだけではなかったようだ。この投稿は瞬く間に拡散され、1600万件以上ものインプレッションを記録。リプライ欄には批判のコメントが殺到した。なかでも印象的だったのは「あなた当時おいくつでしたか?」という冷静なツッコミである。

世代を取り違えた自慢話

有馬氏は1953年生まれ。いわゆる「ポスト団塊世代」だ。高度経済成長期が1950年代半ばから1970年代初頭だとすると、彼が社会に出て働き始めたのはすでに成長期の終わりごろ。実際に焼け野原から日本を復興させたのは、1935年から1946年ごろに生まれた「焼け跡世代」の人々である。

つまり、復興の主役は有馬氏の親世代なのだ。

もちろん、有馬氏の世代も日本経済を支えてきた。それは間違いない。だが「われわれが復興させた」という表現は、明らかに事実と異なる。バブル経済の恩恵を最も受け、その崩壊後の停滞期を作ったのもまた、この世代だという指摘もある。功績を語るなら、負の側面にも目を向けるべきではないだろうか。

わたしが違和感を覚えたのは、この歴史認識の甘さだけではない。若者に対する「Xのポストする暇あったら勉強しろ、働け」という言葉の暴力性だ。いま、どれだけ多くの若い世代が、将来への不安を抱えながら必死に働いているか。非正規雇用の増加、賃金の伸び悩み、年金制度への不信——そんな現実を、この方は本当に理解しているのだろうか。

対話ではなく説教になってしまう理由

有馬氏はこれまでもSNSで過激な発言を繰り返してきたという。高市氏への投資失敗でアンチになったと公言したり、小野田氏を「ヘイトの女王」と呼んだり。学者としての冷静さや品位を疑われても仕方がない、攻撃的な言葉遣いだ。

知識人であるはずの大学教授が、なぜこうした発言をしてしまうのか。ひとつには、SNSという媒体の特性があるだろう。短い文字数で強い言葉を使えば、注目を集めやすい。だが、それは同時に、誤解や反発を生みやすいということでもある。

もうひとつ、世代間の対話が成り立っていないという根本的な問題がある。上の世代が下の世代に説教するばかりで、若者の声に耳を傾けようとしない。若者もまた、上の世代の経験や努力を軽視する——そんな分断が、いまの日本社会に深く根を張っているのではないだろうか。

水道民営化や外国人の土葬問題。若者が危機感を持って声を上げているこれらの問題に対し、ただ「ふざけるな」と返すだけでは、何も解決しない。必要なのは説教ではなく、対話なのだ。

有馬氏の発言は、確かに傲慢だった。だが同時に、それは世代間の断絶という、わたしたち社会全体が抱える問題の象徴でもある。互いの立場を尊重し、冷静に語り合える場を作ること。それこそが、きょうを生きるわたしたちに求められている姿勢ではないだろうか。

名誉教授という立場にある人物だからこそ、もっと建設的な議論を期待したかった。残念でならない。