これが謝罪文だと本気で思っていたのだろうか?

立憲民主党の水沼秀幸議員が7日に投稿した「お詫びポスト」を読んでそう感じずにはいられなかった。

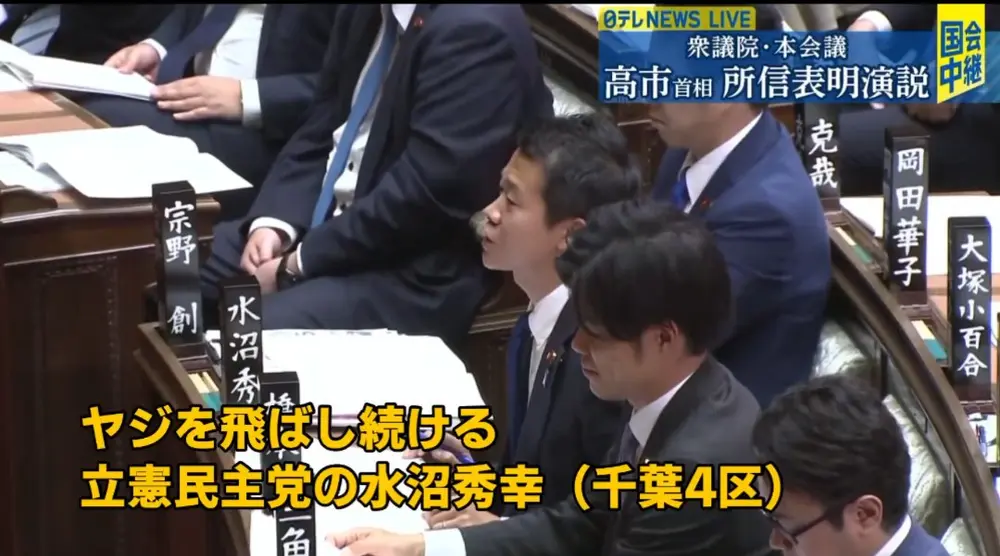

高市首相の所信表明演説中にヤジを飛ばして批判を浴びた水沼議員。

確かに冒頭では「礼節を欠いていました」と反省の言葉を述べている。だが、その謝罪部分はわずか2段落。そこから先は延々と続く自身の実績紹介だ。闇バイト対策、事業承継問題、女性起業家支援——確かに立派な取り組みかもしれない。

でも、今それを語るべきタイミングなのか?

謝罪の場を自己PRに変えた感覚のズレ

「お騒がせしたことをお詫びします」と言いながら、その舌の根も乾かぬうちに「わたしの1年間の実績はこんなにすごいんです」と語り始める。この構図が、多くの人の反感を買っている理由だろう。

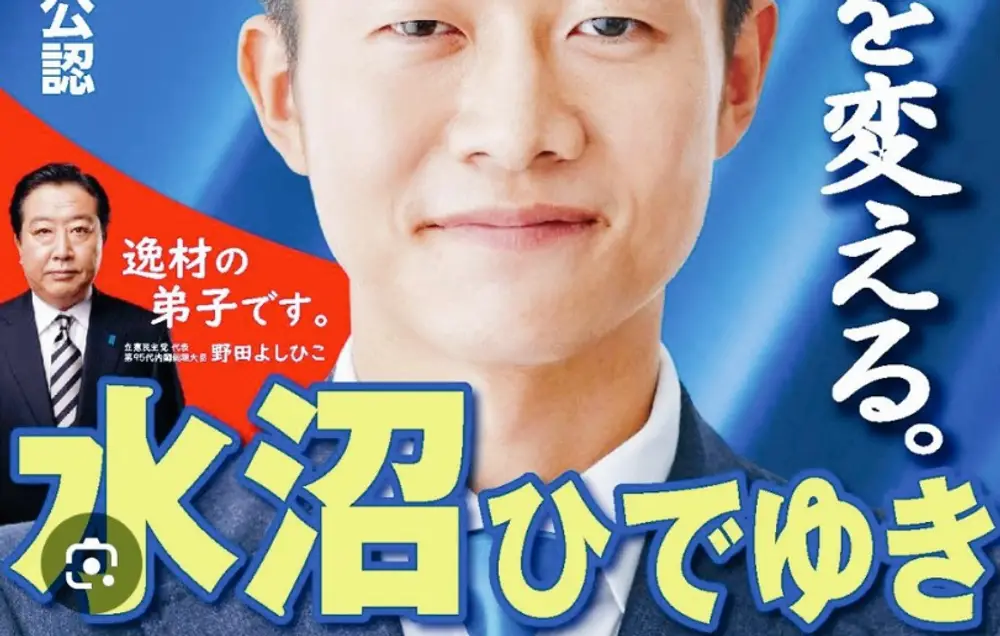

野田代表の「秘蔵っ子」として注目を集める若手議員だからこそ、その言動には厳しい目が向けられる。演説前には「政策をしっかり聞き、論戦に備えたい」とXで意気込みを語っていたのに、いざ演説が始まるとヤジを飛ばしていた——そんな状況を知っている人からすれば、この謝罪文は火に油を注ぐようなものだ。

わたしが違和感を覚えるのは、謝罪と自己アピールを同じ投稿に詰め込んだその感覚である。普通なら謝罪は謝罪として完結させ、実績報告は別の機会にするもの。それを混ぜてしまうセンスが、政治家と国民の感覚の乖離を示している。

見えてくる「国民の目」への鈍感さ

国会中継がネットで生配信され、議員の一挙手一投足が記録される時代だ。かつては「ヤジは議会の華」と言われた時代もあったかもしれない。でも、いまは違う。国民は画面越しに、政治家たちの振る舞いをしっかりと見ている。

高市首相の就任後初の所信表明演説という歴史的な場面で、演説が始まる前からヤジを飛ばす——その行為は「国民の聞く権利を侵害した」と批判されても仕方がない。わたしたちは首相がどんな政策を掲げるのか、どんな国の未来を描くのか知りたかったのだ。それを妨げられた不快感は、簡単には消えない。

投稿のコメント欄を一部のフォロワーに限定しているのも、批判を避けたいという思惑が透けて見える。確かに「応援しています」という声も寄せられているようだが、それは本当の意味での支持なのだろうか。耳に痛い意見こそ聞くべきではないのか。

議員として1年間の成果を報告したい気持ちはわかる。9万人を超える有権者から票を預かったという責任感も理解できる。だが、謝罪すべきタイミングで自己PRを始めるのは、順序が完全に間違っている。

SNSに向いてないのでは?

野田代表は記者団に「この種のヤジはよく聞かれる」と述べ、特定の議員への言及を避けた。でも、問題はヤジそのものだけじゃない。謝罪の仕方、SNSの使い方、国民の目への理解不足——そうした総合的な「政治家としての感覚」が問われているのだ。

若手議員だからこそ、SNSの活用には期待がかかる。従来の政治家とは違う、新しいコミュニケーションの形を示してほしいという期待だ。だが今回の投稿は、その期待を裏切るものだった。デジタルネイティブ世代なら、もっと空気を読めるはずじゃなかったのか。

わたしたちが政治家に求めているのは、実績の羅列じゃない。誠実さと、自分の行動を客観的に見つめる力だ。間違いを犯したときには素直に謝り、次にどう改善するかを示す。

そんな当たり前のことができるかどうか。それこそが「信じられる政治」への第一歩なのではないだろうか。

今回の騒動が教えてくれたのは、政治家と国民の感覚のズレがまだまだ大きいということ。

そのズレを埋める努力を怠ればどんなに立派な実績を積んでも国民の心には届かないということだ。

信頼は、地道な誠実さの積み重ねでしか築けない。